2025.04.30 2025.05.26コラム

フリーアドレスのオフィスで業務効率を向上!導入のコツと注意点

目次

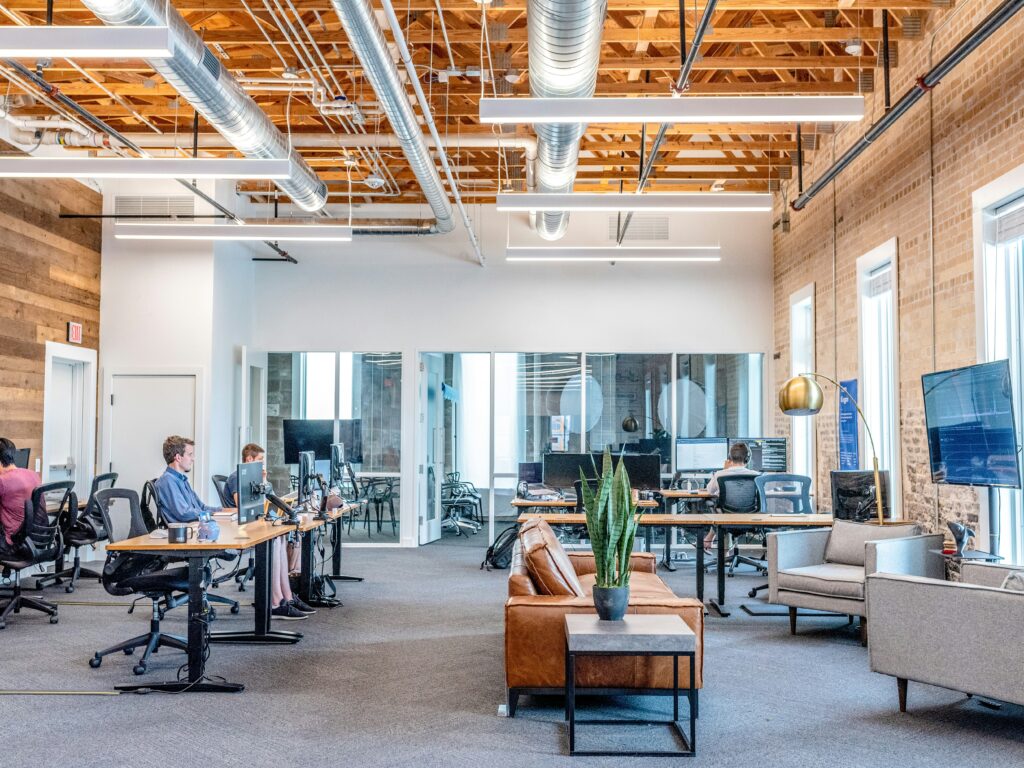

テレワークやハイブリッド勤務が広がる中、従来の固定席にとらわれない「フリーアドレス」の導入が注目を集めています。柔軟な働き方を支えるオフィス環境として期待される一方で、実際の運用には細やかな工夫と事前準備が欠かせません。本記事では、業務効率の向上を目的にフリーアドレスを取り入れる際の具体的な進め方と、導入で失敗しないための注意点をわかりやすく整理して紹介します。

フリーアドレスとは何か、その基本概念と注目される背景

固定席からの脱却が求められる時代的背景

働き方改革やテレワークの浸透により、従来のオフィス設計に見直しの機運が高まっています。これまでは、部署ごとにデスクが並び、社員一人ひとりに決まった席が割り当てられるスタイルが一般的でした。しかし近年では、出社と在宅勤務を組み合わせた勤務体系が増え、常に全社員がオフィスに揃うとは限らない状況が生まれています。こうした変化を背景に、物理的な座席を固定せずに共有する「フリーアドレス」が注目されています。

オフィスの利用率が相対的に下がる中で、非効率なスペースの使い方が課題として浮かび上がってきました。社員全員分の席を常に用意しておく必要がなくなったことから、柔軟で合理的なレイアウトが求められています。企業は生産性とコスト効率の両立を目指し、業務スタイルに合った空間設計を模索するようになりました。

フリーアドレスの定義と主な特徴

フリーアドレスとは、社員が固定のデスクを持たず、その日の業務内容や気分に応じて自由に席を選ぶオフィススタイルを指します。パソコンやモバイル端末の活用により、どこでも仕事ができる環境が整ったことが背景にあります。個人専用の席が存在しないため、業務に必要なツールや資料はロッカーなどに収納され、机の上には常に何も置かれていない状態が保たれるのが一般的です。

このスタイルでは、オフィスを部門別に区切る必要がないため、組織の垣根を越えた交流が促される点が特長です。また、業務の性質に応じて集中しやすい席や、打ち合わせ向けのスペースを選べることもフリーアドレスの利点とされています。業務環境を自分自身で選べる柔軟性が、従業員の働きやすさに影響を与えるとされています。

注目が集まる理由と導入企業の動向

フリーアドレスが多くの企業に注目される理由は、働き方の多様化に適応できる柔軟性にあります。定位置に縛られないレイアウトは、業務の種類に応じて空間の使い方を変えられるため、部署を横断したプロジェクトや短期間のタスク対応にも適しています。また、座席の使用状況を可視化できるツールや予約システムの導入により、運用の効率化も進めやすくなっています。

さらに、企業文化や組織風土の改革を目指す動きとも親和性が高く、フリーアドレスを単なるレイアウト変更ではなく、組織の柔軟性を高める取り組みとして位置づける企業も増えています。特に、社員同士のコミュニケーション促進や、部門間の壁を取り払うことを狙った施策の一環として導入されるケースが多く見られます。

日本国内では、大手企業をはじめとする多様な業種で導入が進んでおり、今後もそのニーズは高まっていくと考えられます。ただし、導入にあたっては単に座席を自由にするだけでは効果が得られず、運用ルールや設備面の整備が重要になることが、多くの事例から明らかになっています。

フリーアドレス導入で得られる具体的なメリット

オフィススペースの有効活用とコストの最適化

固定席を前提とした従来のオフィスでは、すべての社員分のデスクを用意する必要がありました。しかし、リモートワークや時差出勤といった働き方が広がる中で、常に全員が出社するとは限らない状況が生まれています。こうした実態に合わせてフリーアドレスを導入することで、空席の無駄を削減し、オフィス全体の利用効率を高めることができます。

スペースの最適化は、単に席数を減らすことにとどまりません。空いた空間を会議スペースやリフレッシュエリアとして再構成することで、オフィスの機能性を拡張することも可能です。これにより、限られた面積の中でも業務効率を落とさず、多様な働き方に対応できる柔軟な環境が実現されます。

部署を超えたコミュニケーションとコラボレーションの促進

フリーアドレスの大きな特徴の一つは、座席が固定されていないことにより、さまざまな部署のメンバーが日々異なる場所に座る点にあります。これにより、普段は接点が少ない人同士でも自然な形で会話が生まれやすくなり、部門間の壁を越えたコミュニケーションの機会が増えていきます。

異なる視点や知見を持つ人同士が交流することで、新たなアイデアや課題解決のヒントが生まれることも少なくありません。さらに、組織全体の風通しが良くなることにより、心理的安全性の向上や、相談しやすい職場環境の形成にもつながります。こうした効果は、イノベーションを促進する土台として期待されています。

従業員の自律性向上と働き方の柔軟化

自らの業務に最適な場所を選び、その日のタスクや気分に応じて働く場所を変えられる点も、フリーアドレスの大きな利点です。この自由度の高さは、従業員の自律性を育むきっかけとなり、自らの仕事の進め方を主体的に考える意識が醸成されやすくなります。

たとえば、集中力が求められる作業には静かなスペースを、チームでの共同作業には会話しやすい場所を選ぶといったように、業務内容と環境を柔軟にリンクさせることが可能です。働く場所を選べるという行動の自由は、ストレス軽減にも寄与し、結果として生産性の向上に寄与します。

このように、フリーアドレスは単なる席替えの仕組みではなく、働き手の意識変革やチームの活性化を支える仕組みでもあります。柔軟なレイアウトがもたらす自由と選択肢は、社員一人ひとりがより良い働き方を模索する土壌として機能します。

導入時に起こりがちな課題とその要因

座席確保の不安とストレス

フリーアドレスを導入すると、社員はその日ごとに空いている席を自ら選ぶ必要があります。これは柔軟性をもたらす反面、希望する席が埋まっていることでストレスを感じるケースがあります。特に朝の出社時や会議直後など、人が集中するタイミングでは、座席探しに時間を取られることもあるため、日常業務に支障をきたす可能性が生じます。

また、座席を確保するために早く出社したり、席取りを巡って気を使うようになったりすると、本来目指していた自由でフラットな職場環境とは逆行する状態になるおそれもあります。このような状況は、働きやすさの低下やモチベーションの減退につながりかねません。

チームの一体感が薄れやすいという懸念

部署ごとにまとまって業務を進めていた環境から、個々が自由に席を選ぶ形に変わることで、チーム内の連携が取りづらくなることがあります。特に、日々隣り合うメンバーが変わると、ちょっとした相談や報告がしにくくなり、情報共有のスピードが落ちると感じることも少なくありません。

また、顔を合わせる頻度が減少することで、無意識のうちにコミュニケーション量が減る場合もあります。チームとしての一体感を保つためには、物理的な距離の工夫だけでなく、意図的に対話の機会を設けるなど、別の手段によるフォローが必要となります。

個人の作業環境が安定しないことによる生産性の低下

従来の固定席では、自分専用の備品や資料をすぐに取り出せる環境が整っていました。しかし、フリーアドレスでは毎日異なる席を利用するため、その都度、必要なものを準備したり片付けたりする手間が発生します。このルーティンが煩雑だと、業務への集中が妨げられる要因になります。

さらに、座席ごとに周囲の騒音や照明の明るさ、椅子の座り心地が異なることもあり、環境の違いが作業効率に影響を及ぼすこともあります。個人が持つ「自分にとって快適な作業空間」は、必ずしも毎日確保できるとは限らないため、こうした点をどう補うかが導入の成否を左右するポイントとなります。

業務内容によっては、長時間の集中作業や電話対応が求められるケースもあるため、そのような仕事を行う社員にとっては、安定した環境の確保が重要です。物理的な自由さだけでなく、心理的な落ち着きを保つための設計も求められます。

成功するための運用ルールと環境設計のポイント

座席予約・エリア設定による管理の工夫

フリーアドレスを導入する際には、完全な自由席にするのではなく、ある程度のルールや仕組みを取り入れることで運用の安定性を高めることができます。その一つが「座席予約システム」の活用です。これにより、出社前に席を確保できるようになり、社員が出勤後に座席探しで時間を取られるリスクを軽減できます。

また、オフィス内を目的別に区分けし、集中業務ゾーン・会話可能ゾーン・オンライン会議対応エリアなど、業務内容に応じたエリア設定を行うことで、混乱を避けやすくなります。こうした「ゾーニング」は、物理的な環境だけでなく心理的にも秩序をもたらし、利用者が迷わずに行動できる環境をつくり出します。

ルールの明確化と従業員への周知方法

制度を定着させるためには、運用ルールの存在が欠かせません。たとえば、使用後のデスクを必ず片づけてから離席するルールや、所定の時間内に席が利用されない場合は自動的にキャンセル扱いとする仕組みなど、細かい取り決めが必要です。これらのルールは、職場の秩序を保つためだけでなく、利用者間のトラブルを防ぐためにも効果的です。

しかし、ルールを定めるだけでは十分ではありません。運用開始前に説明会やマニュアルを用意し、従業員が制度の目的や運用方法を正しく理解できるようにすることが重要です。口頭での案内に加えて、イントラネットや掲示物など視覚的なツールを併用することで、伝達の精度を高めることが可能です。

さらに、制度導入後も一定期間はフィードバックの場を設け、実際の運用で発生した課題に対応できる体制を整えることで、現場の不満や混乱を抑えることにつながります。

収納・荷物管理の工夫でストレスを軽減

フリーアドレスでは、個人が自分専用のデスクを持たないため、私物や業務ツールの保管方法が大きな課題となります。必要な資料やアイテムをその都度持ち歩く手間が発生しやすく、紛失や忘れ物のリスクも高まります。これを防ぐために、社員一人ひとりにロッカーや個人収納スペースを割り当てることが有効です。

ロッカーの設置場所にも工夫が求められます。席と離れすぎると使い勝手が悪く、近すぎると混雑の原因となることもあるため、動線や頻度を考慮した配置が求められます。また、可動式の収納ワゴンや、デスク横に持ち運べる収納ボックスを採用する企業も見られます。こうした工夫により、社員がストレスなく業務に集中できる環境が実現されます。

収納に関するルールも重要です。共用スペースに私物を放置しない、ロッカーの整理を定期的に行うなど、基本的なマナーを明文化し、全員が意識できるような仕組みを整えることが必要です。

導入前に必ず押さえておくべき準備ステップ

現状分析と目的設定

フリーアドレスを導入するにあたっては、まず現在の働き方やオフィスの利用状況を把握することが欠かせません。出社率、部署ごとの座席使用頻度、業務スタイルなどを分析し、実際にどの程度の座席が必要になるか、どのようなエリア設計が望ましいかを検討します。こうしたデータに基づいて計画を立てることで、導入後の混乱を防ぎやすくなります。

また、なぜフリーアドレスを導入するのかという目的を明確にすることも重要です。コスト削減を重視するのか、コミュニケーションの活性化を目指すのか、あるいは社員の働き方の多様化に対応するのか。目的が曖昧なままでは、導入後に「何のための変更だったのか」が不明瞭になり、現場の理解や協力を得ることが難しくなります。

業務内容に応じたゾーニングの設計

業務には多様なスタイルが存在するため、すべての社員が同じ空間で同じように働けるとは限りません。集中力が必要な業務、対話を重ねる業務、資料を広げて作業する業務など、それぞれに最適な環境は異なります。そのため、業務内容に応じてエリアを分類し、誰がどこでどのような業務を行うのかを設計段階で想定しておくことが重要です。

たとえば、静かな環境が求められる作業には集中ブース、チームでの議論が必要な業務にはコラボレーションスペースを用意することで、社員が目的に応じた環境を選びやすくなります。このような空間の工夫が、実際の業務効率にも大きく影響してきます。

テスト導入を活用した検証と改善

一度に全社導入するのではなく、限られた部署やフロアで先行的に運用を始める「テスト導入」は、フリーアドレスが自社に適しているかを見極める有効な方法です。試験的に導入することで、運用ルールや座席数の適正、ゾーニングの効果などをリアルに把握できます。

テスト運用の期間中には、社員からのフィードバックを積極的に収集することが大切です。実際の使い勝手や困りごとをもとに、ルールや配置の微調整を行い、本格導入に向けた準備を進めていきます。この段階での調整を丁寧に行うことが、後々の混乱や不満を防ぐための鍵となります。

国内事例に見るフリーアドレス活用の工夫

業種ごとの工夫された活用例

フリーアドレスの導入は、業種や職種によって目的や運用方法が異なります。たとえば、クリエイティブ職の多い企業では、発想を刺激する開放的な空間づくりに力を入れています。一方、営業職が多い企業では、外出が多い社員を想定し、必要最小限の座席数に調整しながら運用されているケースもあります。

このように、それぞれの業務スタイルに合わせたアプローチが鍵になります。共通して見られるのは、フリーアドレスを単なる座席の自由化にとどめず、「働き方の最適化」という視点で全体設計を行っている点です。働きやすさと組織のパフォーマンス向上を両立させる意図が、レイアウトや制度に反映されています。

ツールやシステムの選び方と定着支援策

実際に運用していく上では、座席予約や空席状況の可視化などを支えるツールの活用が欠かせません。日本国内でも、オフィスの座席管理に特化したクラウド型サービスが複数登場しており、それらを導入することで、運用負荷を軽減することが可能です。

たとえば、スマートフォンからリアルタイムで空席状況を確認できるツールや、QRコードを用いて着席状況を登録する仕組みなどが活用されています。こうした仕組みは、フリーアドレスが「誰にとっても使いやすい制度」として定着する上で有効な選択肢となります。

さらに、制度導入後のサポート体制を整えることも重要です。社内に相談窓口を設けたり、定期的に意見を収集して運用ルールを柔軟に見直すことで、利用者の不安や不満を軽減できます。仕組みの整備だけでなく、現場の声を汲み取る姿勢が、制度の浸透と定着を促すポイントになります。

まとめ:業務効率向上の鍵は「準備と継続的な見直し」にある

フリーアドレスの導入は、業務効率の向上や柔軟な働き方を実現する手段として有効ですが、その効果を最大限に引き出すためには、導入前の十分な準備と導入後の継続的な運用改善が欠かせません。空間設計やルールづくり、ツールの活用といった要素を、組織の実態に合わせて丁寧に見直し続けることが、制度の定着と生産性の向上につながります。

- CATEGORY

- コラム

- TAG